Italian Graffiti – Percorsi italiani nella (s)memoria cinematografica collettiva a cura di Massimiliano Schiavoni

Disperso da anni e pochissimo visto da sempre malgrado il suo passaggio all’epoca al Festival di Cannes, India matri bhumi (1959) occupa un posto cruciale nel percorso artistico di Roberto Rossellini. Adesso il film viene miracolosamente recuperato e pubblicato in dvd dalla Flamingo Video, e si spera che possa godere della giusta visibilità in quanto opera totalmente personale, anticonvenzionale e coraggiosa sotto vari punti di vista. Reduce da tre anni di inattività più o meno forzata (per lui era diventato sempre più difficile trovare finanziamenti per i propri progetti) e dalla rottura del sodalizio umano e artistico con Ingrid Bergman, Rossellini si pose a un viaggio in India da tempo vagheggiato, e ne ritornò con questo lungometraggio e con una serie di dieci episodi destinati alla televisione. E, pure, con una terza moglie, la sceneggiatrice Sonali Senroy DasGupta che collaborò alla scrittura del film.

Disperso da anni e pochissimo visto da sempre malgrado il suo passaggio all’epoca al Festival di Cannes, India matri bhumi (1959) occupa un posto cruciale nel percorso artistico di Roberto Rossellini. Adesso il film viene miracolosamente recuperato e pubblicato in dvd dalla Flamingo Video, e si spera che possa godere della giusta visibilità in quanto opera totalmente personale, anticonvenzionale e coraggiosa sotto vari punti di vista. Reduce da tre anni di inattività più o meno forzata (per lui era diventato sempre più difficile trovare finanziamenti per i propri progetti) e dalla rottura del sodalizio umano e artistico con Ingrid Bergman, Rossellini si pose a un viaggio in India da tempo vagheggiato, e ne ritornò con questo lungometraggio e con una serie di dieci episodi destinati alla televisione. E, pure, con una terza moglie, la sceneggiatrice Sonali Senroy DasGupta che collaborò alla scrittura del film.

Opera affascinante e assolutamente sui generis, India matri bhumi si colloca su un crinale di difficile definizione, in cui la convenzionale distinzione tra fiction e documentario non solo è sfrangiata, ma non è nemmeno contemplata. Non si ravvisa cioè un progetto a monte di adesione più o meno decisa a uno dei due codici, bensì emerge con forza un vero e proprio spirito di work-in-progress, che con ogni evidenza si è svolto in parallelo al viaggio di Rossellini in India. Poi, certo, nella sua veste definitiva il film presenta una struttura meditata, con le sue quattro storie ben delineate e giustapposte. Ma, partendo da un breve esordio in chiave di reportage sulla città di Bombay, Rossellini si sofferma in seguito a raccontare quattro episodi in cui sembra imbattersi incidentalmente, secondo una poetica di “incontro di viaggio”,  come a chiunque capita viaggiando, conoscendo, ascoltando aneddoti e storie di vita. Anche in questo caso, in un contesto così lontano rispetto alle sue opere precedenti, si rilevano le solite costanti della poetica rosselliniana: una tendenza estetica tutta votata al fatto, alla sobria narrazione di varie forme di quotidianità, che qui si sposa a un intento antropologico mai troppo didascalico o declamato, con l’eccezione del non sempre felice commento off, spesso ridondante rispetto a immagini che parlano perfettamente da sole. Gli attori sono non professionisti, incontrati durante il viaggio e indotti a ricostruire episodi di vita, secondo una chiave di minima drammatizzazione. Gli stessi fatti narrati, del resto, sono così minimali e quotidiani che si prestano facilmente a un tale depotenziamento della “falsificazione” narrativa: il lavoro quotidiano con l’ausilio degli elefanti, il lavoro alla diga di Hirakud, la convivenza di un vecchio con una tigre che si aggira vicino alla sua casupola. E, ultimo miracoloso racconto, la sopravvivenza di una scimmia da spettacoli di piazza dopo la morte del suo padrone. Episodio, questo, che spinge al massimo grado la non-distinzione tra fiction e documentario, dal momento che è praticamente impossibile stabilire quanto sia stato spontaneamente sollecitato nell’animale e quanto sia frutto di un ammaestramento in funzione delle riprese. Si tratta, in fondo, di una nuova veste per il solito spirito ardimentoso di Roberto Rossellini, che ha sempre identificato, sotto forme diverse, il fare cinema con la sfida personale e artistica, spingendo alla massima tensione sia la messa in gioco di se stesso, sia il linguaggio cinematografico.

come a chiunque capita viaggiando, conoscendo, ascoltando aneddoti e storie di vita. Anche in questo caso, in un contesto così lontano rispetto alle sue opere precedenti, si rilevano le solite costanti della poetica rosselliniana: una tendenza estetica tutta votata al fatto, alla sobria narrazione di varie forme di quotidianità, che qui si sposa a un intento antropologico mai troppo didascalico o declamato, con l’eccezione del non sempre felice commento off, spesso ridondante rispetto a immagini che parlano perfettamente da sole. Gli attori sono non professionisti, incontrati durante il viaggio e indotti a ricostruire episodi di vita, secondo una chiave di minima drammatizzazione. Gli stessi fatti narrati, del resto, sono così minimali e quotidiani che si prestano facilmente a un tale depotenziamento della “falsificazione” narrativa: il lavoro quotidiano con l’ausilio degli elefanti, il lavoro alla diga di Hirakud, la convivenza di un vecchio con una tigre che si aggira vicino alla sua casupola. E, ultimo miracoloso racconto, la sopravvivenza di una scimmia da spettacoli di piazza dopo la morte del suo padrone. Episodio, questo, che spinge al massimo grado la non-distinzione tra fiction e documentario, dal momento che è praticamente impossibile stabilire quanto sia stato spontaneamente sollecitato nell’animale e quanto sia frutto di un ammaestramento in funzione delle riprese. Si tratta, in fondo, di una nuova veste per il solito spirito ardimentoso di Roberto Rossellini, che ha sempre identificato, sotto forme diverse, il fare cinema con la sfida personale e artistica, spingendo alla massima tensione sia la messa in gioco di se stesso, sia il linguaggio cinematografico.

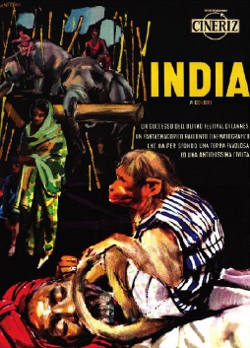

L’incipit del film, un rapido reportage sulla città di Bombay: