Un lungo calvario umano, dalla fine degli anni ’90 fino alla sua tragica conclusione due giorni fa. Periodicamente era capitato di domandarsi che fine avesse fatto una delle regine indiscusse dello showbiz internazionale anni ’80 e ’90, improvvisamente scomparsa dalle scene all’apice della sua popolarità, per poi raccogliere, intorno alle soglie degli anni 2000, notizie sempre più allarmanti riguardo al suo stato psico-fisico. E’ stato detto tutto e il contrario di tutto: droga, depressione, tendenze aggressive, liti violente e furibonde con l’ex-marito Bobby Brown, anoressia, bulimia, interminabili battaglie legali, con Brown, con suo padre, e chi più ne ha più ne metta. Così come si sono susseguiti negli anni i tentativi, rinviati all’infinito, di rentrée cancellate all’ultimo minuto (una su tutte, Burt Bacharach la “licenziò” pochi giorni prima della notte degli Oscar 2000, dove la Houston avrebbe dovuto esibirsi), fino al ritorno con l’album I Look to You nel 2009, lungamente atteso e variamente accolto. A cui seguirono una nuova tournée e partecipazioni in show televisivi, dove Whitney Houston apparve faticosamente recuperata, e intenta a rassicurare il suo pubblico sulle proprie condizioni di salute. Fino alla doccia fredda di due giorni fa, quando, a soli 48 anni, ci ha lasciati in circostanze ancora poco chiare.

Un lungo calvario umano, dalla fine degli anni ’90 fino alla sua tragica conclusione due giorni fa. Periodicamente era capitato di domandarsi che fine avesse fatto una delle regine indiscusse dello showbiz internazionale anni ’80 e ’90, improvvisamente scomparsa dalle scene all’apice della sua popolarità, per poi raccogliere, intorno alle soglie degli anni 2000, notizie sempre più allarmanti riguardo al suo stato psico-fisico. E’ stato detto tutto e il contrario di tutto: droga, depressione, tendenze aggressive, liti violente e furibonde con l’ex-marito Bobby Brown, anoressia, bulimia, interminabili battaglie legali, con Brown, con suo padre, e chi più ne ha più ne metta. Così come si sono susseguiti negli anni i tentativi, rinviati all’infinito, di rentrée cancellate all’ultimo minuto (una su tutte, Burt Bacharach la “licenziò” pochi giorni prima della notte degli Oscar 2000, dove la Houston avrebbe dovuto esibirsi), fino al ritorno con l’album I Look to You nel 2009, lungamente atteso e variamente accolto. A cui seguirono una nuova tournée e partecipazioni in show televisivi, dove Whitney Houston apparve faticosamente recuperata, e intenta a rassicurare il suo pubblico sulle proprie condizioni di salute. Fino alla doccia fredda di due giorni fa, quando, a soli 48 anni, ci ha lasciati in circostanze ancora poco chiare.

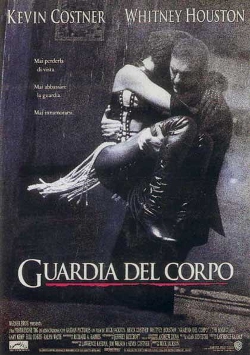

Sembra passato un secolo dai fasti di Guardia del corpo (1992) di Mick Jackson, che all’epoca si delineò come il perfetto compimento, tagliato su misura per la star, di una parabola ascendente. Dopo anni di grandi successi musicali, Whitney Houston esordì al cinema con un film-vetrina, glamour e superficiale, fondato in buona parte sulle sue stesse doti vocali, dove oltre alla celebrazione del suo statuto divistico si compieva una fusione “totale” dei generi più in voga nel cinema americano mainstream di quegli anni. Dramma, romance,  thriller, cesellati su due star all’apice della loro popolarità. Più che un film, un “progetto editoriale”, un’astuta mossa di marketing, che produsse anche uno dei film meno memorabili di tutto il decennio. E che, riletto a posteriori, forse sotterrò anche la carriera di Kevin Costner, la guardia del corpo più imbambolata che la storia del cinema ricordi. Ciò nonostante, gli incassi furono stratosferici, e altrettanto le vendite della colonna sonora (tra le canzoni, la notissima “I Will Always Love You”, cover di un pezzo di Dolly Parton). Si aprì per lei, perciò, una nuova pagina artistica, che in pochi anni la vide protagonista di diversi film, tutti più o meno sviluppati sullo stesso concept: film+colonna sonora, in modo da trasformare il brand–Whitney Houston in un prodotto da sfruttare in più direzioni. Così accadde per Donne (Waiting to Exhale, 1995) di Forest Whitaker e Uno sguardo dal cielo (1996) di Penny Marshall. Film sempre mediocri, superficiali, basati anche su una nuova retorica all black d’impianto scopertamente neo-borghese. Tutta roba da far imbestialire Spike Lee. Arrivò anche un Oscar per When You Believe, miglior canzone 1998 per Il principe d’Egitto, film d’animazione per cui Whitney Houston si esibì in duetto con Mariah Carey. Poi, d’improvviso, il silenzio. Un lungo silenzio incomprensibile, fino alle prime rivelazioni sulla sua salute qualche anno dopo. La rentrée degli ultimi anni aveva coinvolto anche il cinema, dal momento che proprio di recente Whitney Houston aveva concluso le riprese di un nuovo film, Sparkle di Salim Akil, previsto in uscita per la prossima estate americana. L’ennesima rentrée, tragicamente cancellata.

thriller, cesellati su due star all’apice della loro popolarità. Più che un film, un “progetto editoriale”, un’astuta mossa di marketing, che produsse anche uno dei film meno memorabili di tutto il decennio. E che, riletto a posteriori, forse sotterrò anche la carriera di Kevin Costner, la guardia del corpo più imbambolata che la storia del cinema ricordi. Ciò nonostante, gli incassi furono stratosferici, e altrettanto le vendite della colonna sonora (tra le canzoni, la notissima “I Will Always Love You”, cover di un pezzo di Dolly Parton). Si aprì per lei, perciò, una nuova pagina artistica, che in pochi anni la vide protagonista di diversi film, tutti più o meno sviluppati sullo stesso concept: film+colonna sonora, in modo da trasformare il brand–Whitney Houston in un prodotto da sfruttare in più direzioni. Così accadde per Donne (Waiting to Exhale, 1995) di Forest Whitaker e Uno sguardo dal cielo (1996) di Penny Marshall. Film sempre mediocri, superficiali, basati anche su una nuova retorica all black d’impianto scopertamente neo-borghese. Tutta roba da far imbestialire Spike Lee. Arrivò anche un Oscar per When You Believe, miglior canzone 1998 per Il principe d’Egitto, film d’animazione per cui Whitney Houston si esibì in duetto con Mariah Carey. Poi, d’improvviso, il silenzio. Un lungo silenzio incomprensibile, fino alle prime rivelazioni sulla sua salute qualche anno dopo. La rentrée degli ultimi anni aveva coinvolto anche il cinema, dal momento che proprio di recente Whitney Houston aveva concluso le riprese di un nuovo film, Sparkle di Salim Akil, previsto in uscita per la prossima estate americana. L’ennesima rentrée, tragicamente cancellata.