Italian Graffiti

Percorsi italiani nella (s)memoria cinematogrfaica collettiva

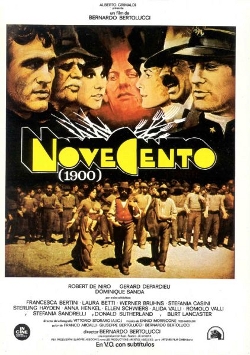

“Novecento” (1976) di Bernardo Bertolucci: il film “impossibile”, cinema come sfida e ardimento tra istanze ideologiche e intima visione

(Rubrica a cura di Massimiliano Schiavoni)

11/05/10 – Bernardo Bertolucci sulle prime è stato amato più in America che in Italia. Reduce dai fuochi dello scandalo e del successo planetario di Ultimo tango a Parigi, che malgrado tutto si accaparrò incredibilmente due nomination agli Oscar (miglior regia e miglior attore per Marlon Brando) a confermare un apprezzamento critico già manifestato verso il bellissimo Il conformista del 1970, Bertolucci si rese poi protagonista di un evento cinematografico senza precedenti in Italia. Non tanto per la superficiale grandeur dell’operazione (più di 5 ore di durata, un cast stratosferico con attori di più nazionalità), ma per la vera sostanza artistica su cui poggia l’affresco di Novecento. Furono gli americani, fuori da ogni pensabile previsione, a finanziare riccamente un’opera in odore di Realismo Socialista, dichiaratamente ideologica, anche pesantemente didascalica, e grazie proprio al credito che Bertolucci si era guadagnato in America coi suoi film precedenti. Girare il “film della vita”, che assomma e dà corpo a tutti i sogni di un artista nato e mantenutosi sperimentale, praticamente con un budget illimitato: Novecento si presentò con tali credenziali, in una magica convergenza di possibilità che, probabilmente, non si sarebbe mai più potuta ripetere. Si può immaginare, nel nostro cinema attuale, un’operazione simile? Non vi sono più le spinte ideologiche del tempo, né la fiducia produttiva internazionale verso il cinema italiano, né la pregnante ricerca linguistica di Bertolucci e della sua generazione.

11/05/10 – Bernardo Bertolucci sulle prime è stato amato più in America che in Italia. Reduce dai fuochi dello scandalo e del successo planetario di Ultimo tango a Parigi, che malgrado tutto si accaparrò incredibilmente due nomination agli Oscar (miglior regia e miglior attore per Marlon Brando) a confermare un apprezzamento critico già manifestato verso il bellissimo Il conformista del 1970, Bertolucci si rese poi protagonista di un evento cinematografico senza precedenti in Italia. Non tanto per la superficiale grandeur dell’operazione (più di 5 ore di durata, un cast stratosferico con attori di più nazionalità), ma per la vera sostanza artistica su cui poggia l’affresco di Novecento. Furono gli americani, fuori da ogni pensabile previsione, a finanziare riccamente un’opera in odore di Realismo Socialista, dichiaratamente ideologica, anche pesantemente didascalica, e grazie proprio al credito che Bertolucci si era guadagnato in America coi suoi film precedenti. Girare il “film della vita”, che assomma e dà corpo a tutti i sogni di un artista nato e mantenutosi sperimentale, praticamente con un budget illimitato: Novecento si presentò con tali credenziali, in una magica convergenza di possibilità che, probabilmente, non si sarebbe mai più potuta ripetere. Si può immaginare, nel nostro cinema attuale, un’operazione simile? Non vi sono più le spinte ideologiche del tempo, né la fiducia produttiva internazionale verso il cinema italiano, né la pregnante ricerca linguistica di Bertolucci e della sua generazione.

Opera superbamente incompiuta, imperfetta, capace di mostrarsi tale anche nella sua mastodontica durata. Personaggi che si perdono nel nulla, immense facilonerie narrative, toni eccessivi con rischiose impennate verso il ridicolo involontario (nella seconda parte, Donald Sutherland e Laura Betti steccano spessissimo, tanto che più che due credibili carogne perverse somigliano a Jafar e Maga Magò…), e l’evidente spinta a cercare il capolavoro in ogni singola sequenza. Ma anche un’altissima sapienza drammaturgica, e il cinema inteso come sfida e ardimento. Mischiare un’elegia della cultura contadina, con attori non professionisti che cantano, ballano e parlano in dialetto stretto, con un melodrammone popolato da star di Hollywood? Le galline e Robert De Niro? La stalla e Burt Lancaster? Ridicolo? Impossibile? No, si poteva, e si poteva anche rendere il tutto credibile ed emozionante, senza vendersi l’anima al mercato. Il dato più saliente, a distanza di più di trent’anni, resta l’impasto di gusto per il kolossal hollywoodiano, fatto di conflitti netti e personaggi tagliati con l’accetta, con la personalità più intima di Bernardo Bertolucci. Complessi edipici, letture psicanalitiche sulla debole formazione borghese e la vigorosa verità umana della cultura contadina, e la macchina da presa, inconfondibile, di Bertolucci, che sceglie il melodramma ma spesso lo evoca invece di chiamarlo per nome. Perciò Ada (una delle più belle interpretazioni di Dominique Sanda) è snob, antipatica e irritante, ma segnata da disturbi emotivi che non vengono mai spiegati fino in fondo, e che, per vantaggio secondario, le donano la capacità di vedere oltre la superficie delle cose e di gridare la verità. Perciò il conflitto melodrammatico, costantemente evidente e spudorato, cerca vie di fuga nella riflessione concettuale, sempre un po’ straniata e perturbante. Sguardo veristico su riti di una cultura spazzata via dalla storia, e intrecci di fiction rozza e convenzionale.

Di Novecento si è detto tutto e il contrario di tutto, con abbondanti dichiarazioni manifeste del suo stesso autore: è un melodramma sperimentale, che cerca conciliazioni tra immensi opposti, è scandito sul ciclo delle stagioni, metafora dello spietato ciclo della vita e del destino, che fa violenza ai desideri umani, è retorico e irrisolto. Il primo atto è in poesia, il secondo è in prosa, il finale è un’ariosa fantasia sull’utopia socialista, è pregno di rimpianto per una cultura scomparsa, per i sogni di cambiamento di un paese dopo la guerra civile e per la preistoria dell’individuo (la nostalgia freudiana di Alfredo, il cui sofferto e vile disimpegno di fronte al fascismo non è altro che frutto della sua incapacità a separarsi dalla dimensione dell’infanzia). In Novecento c’è tutto questo, e di più. “Novecento è come il maiale, non si butta via nulla” ha detto scherzosamente lo stesso Bertolucci. Ma c’è soprattutto una dimensione cinematografica irripetibile, scaturita da precise condizioni socio-culturali e politiche del nostro paese (quando fu girato, erano gli anni dell’acceso dibattito intorno al compromesso storico), che, in un’epoca oscura e violenta, viveva paradossalmente una delle sue stagioni creative più libere e anarchiche. Certo, la censura democristiana si era fatta sempre più rigida e intransigente (anche Novecento, assurdamente, visse una breve avventura giudiziaria di ritiro dalle sale per oscenità), ma per converso gli autori di nuova generazione sperimentavano in tutte le direzioni. Giungendo rarissimamente, va detto, a opere realmente compiute, ma componendo proprio per questo, come Novecento, opere meravigliosamente vittime di visioni troppo immense per permettersi di rispettare il misero valore della compiutezza artistica.

Di Novecento si è detto tutto e il contrario di tutto, con abbondanti dichiarazioni manifeste del suo stesso autore: è un melodramma sperimentale, che cerca conciliazioni tra immensi opposti, è scandito sul ciclo delle stagioni, metafora dello spietato ciclo della vita e del destino, che fa violenza ai desideri umani, è retorico e irrisolto. Il primo atto è in poesia, il secondo è in prosa, il finale è un’ariosa fantasia sull’utopia socialista, è pregno di rimpianto per una cultura scomparsa, per i sogni di cambiamento di un paese dopo la guerra civile e per la preistoria dell’individuo (la nostalgia freudiana di Alfredo, il cui sofferto e vile disimpegno di fronte al fascismo non è altro che frutto della sua incapacità a separarsi dalla dimensione dell’infanzia). In Novecento c’è tutto questo, e di più. “Novecento è come il maiale, non si butta via nulla” ha detto scherzosamente lo stesso Bertolucci. Ma c’è soprattutto una dimensione cinematografica irripetibile, scaturita da precise condizioni socio-culturali e politiche del nostro paese (quando fu girato, erano gli anni dell’acceso dibattito intorno al compromesso storico), che, in un’epoca oscura e violenta, viveva paradossalmente una delle sue stagioni creative più libere e anarchiche. Certo, la censura democristiana si era fatta sempre più rigida e intransigente (anche Novecento, assurdamente, visse una breve avventura giudiziaria di ritiro dalle sale per oscenità), ma per converso gli autori di nuova generazione sperimentavano in tutte le direzioni. Giungendo rarissimamente, va detto, a opere realmente compiute, ma componendo proprio per questo, come Novecento, opere meravigliosamente vittime di visioni troppo immense per permettersi di rispettare il misero valore della compiutezza artistica.